資料館

シェル中子編

準備中

設備編

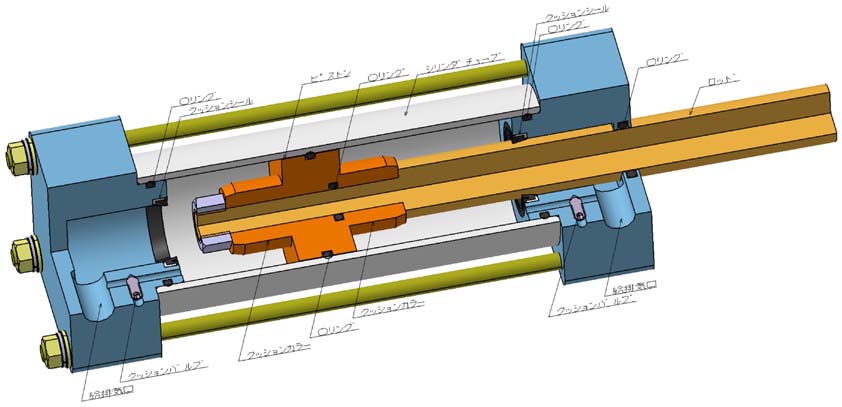

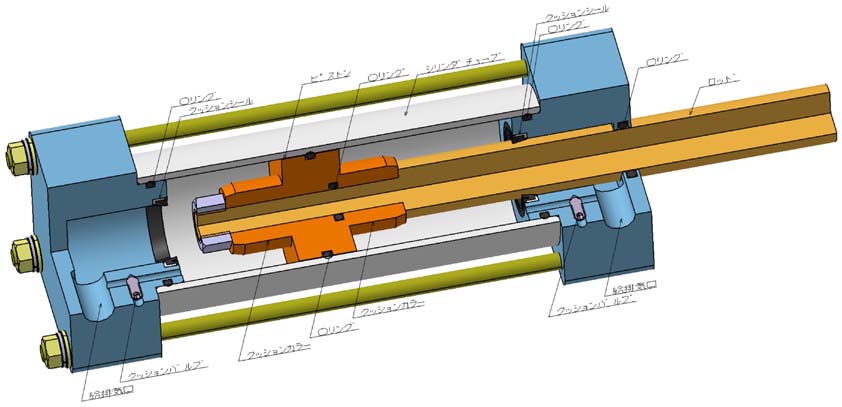

エアーシリンダ

2ポジション クッション付き スピコン有

シリンダを動作させるソレノイドバルブが2ポジションの場合、必ずどちらかにエアが供給されてます。

この場合、ソレノイドバルブに電気が入っていない時にはバネにより「Aポート→Rポート、Pポート→Bポート」

が繋がっています。

ソレノイドバルブに電気が入ると、今度は「Bポート→Rポート、Pポート→Aポート」に切り替わります。

通常時はシリンダ後退端、動作時はシリンダ前進端となる例です。

順を追って見てみましょう。

ソレノイドバルブに電気が入り、PポートがBからAポートに切り替わった時、Bポートには工場エアが満たされてます。

その時、BポートとRポートが繋がっているため、そのエアは大気に放出(以下「排気」といいます)されます。

が、スピコンにより容易に排気することができません。

この場合のスピコンは、シリンダに供給するエアはそのまま通りますが、排気するエアは絞られる構造になってます。

Aポートからシリンダに供給されるエアは、蓋をしていた玉を押し退けてそのまま通ります。

しかし、Bポート側の排気は大きな径の方の通り道は玉により蓋がされ、絞られた通り道からしか抜けられ無いため、

一気に動作するのでなく、シリンダをスムーズに前進動作させています。

前進端になる手前で減速しています。

これは、クッション機構によるものです。

シリンダのピストン前後に「クッションカラー」と呼ばれる径が大きいものが付いてます。

そのクッションカラーがクッションシールに入った時、大口径の給排気用の通り道が塞がれます。

そのため、排気エアはクッションバルブにより絞られた通り道からしか抜けられず、より減速させられてしまうのです。

3ポジション クッション付き スピコン有

3ポジションのソレノイドバルブを使用すれば、中間停止が可能です。

この例は、センターブロックの場合を示しています。

この場合、元圧側の「工場エア」の接続に関わらず、ソレノイドバルブとシリンダの間には必ずエアが残っています(残圧)。

元圧側の「工場エア」を閉じると同時に配管内のエアを排気する「マスターバルブ」を使用したとしても、

ソレノイドバルブとシリンダの間に残圧があり、危険です。

排圧(残圧抜き)機能を有する配管を施した場合

それを回避するために、このように「逆止弁」および「残圧抜き」バルブをを取り付ける必要があります。

2ポジションには不要です。マスターバルブで全排気させられます。

このような残圧抜き機能を有する配管を施した場合、復圧させた後の動作には注意が必要です。

2ポジションの場合は冒頭で説明したように、必ずどちらかにエアが供給されているので、復圧されると一方にエアが供給されています。

センターブロック3ポジションの場合には、シリンダの中には一切エアが供給されてません。

その状態で一方にエアを供給すると、クッションは僅かに効くかもしれませんが、スピコンは全く機能しません(汗)。

復圧させた際に一気にシリンダが前進端に達するのがお分かり頂けると思います。

これらを回避するために、復圧させた後、今ある状態側にエアを供給させる必要があります。

この場合では、復圧後にシリンダ後退に動作させ(実際にピストンやロッドは動作しませんが)、

前進時にスピコンを機能させる程の充分な排気エアを満たしておく必要があるワケです。